Tenemos un nuevo concursante para el Desafío del Nexus, se trata de Pablo D. Flores, un argentino quien en esta historia nos regresa a una tierra abandonada hace mucho tiempo:

Los que vuelven

1

Makar sueña. En el sueño Makar camina con dificultad por la calle polvorienta, buscando no sabe qué, con creciente desasosiego; baja hasta la playa desierta, no ve nada sino medusas, algas pudriéndose, espuma vagamente repulsiva. En el sueño le duelen las rodillas y las manos. El dolor crece de súbito y Makar despierta sobresaltado. Una luna llena inmensa que se pone sobre el mar, allá abajo, le ilumina el cuerpo flaco, nudoso, que ha pateado las mantas fuera del catre. Sus tres hermanos menores respiran sin ruido, suaves bultos a la luz marfilina. Vuelve a dormir.

En el sueño la playa está iluminada por la luna llena y Makar está seguro de que es observado. No sabe por qué está aquí. Siente las rodillas inflamadas; debería estar en casa. Se sienta en la arena, cuenta estrellas, ve las lunas menores recorrer a paso lento pero perceptible el cielo oscuro. Observa una conchilla de curioso aspecto en la arena, pero el mero acto de cerrar los dedos sobre ella le provoca punzadas en las falanges endurecidas. La deja caer, frustrado.

Su abuelo padeció esta enfermedad, pero muy tarde en su vida. Makar, en cambio, ha visto sólo veintidós solsticios pero la enfermedad ya ha hecho de sus días un infierno intermitente y de sus manos unas garras nudosas como ramas.

Escucha el blando crujir de pasos sobre la arena húmeda. No ve con claridad. La luna está ocultándose y el alba todavía no asoma sobre el alto farallón que sirve de espalda a la ciudad.

La ve cuando ya está casi sobre él: una figura alta, vestida con ropas amplias pero ligeras, que brillan levemente. Distingue unos pies desnudos, los bordes de una túnica o falda. Se pone de pie y ve un rostro con rasgos cincelados, vagamente femeninos. La figura habla con voz profunda, seca:

—Buenos días. —El saludo es tan incongruente dadas las circunstancias que Makar siente el impulso de reírse nerviosamente.

—Buenos días. ¿Quién es usted?

—Mi nombre no importa. ¿No le extraña mi presencia? ¿De dónde cree que he venido?

—No lo conozco, aunque la ciudad es grande —dice Makar.

—No soy de la ciudad.

—¿Y de dónde va a ser, entonces? Ésta es la última ciudad del mundo. —Aquella tajante afirmación no es producto exclusivo del orgullo. La ciudad entre el desierto alto y el ancho mar es en verdad la última.

—Ah —dice el extraño—. Sí, si usted define “el mundo” como la superficie de este planeta… Pero no vengo a discutir. Esto es un acercamiento preliminar. —El tono del extraño es el de un comerciante o un político. Usa palabras complicadas y habla con presteza—. ¿Ve usted aquella luna, la que brilla roja y azul? —Makar echa una mirada y asiente—. Vengo de allí. Hay… una ciudad en esa luna. Vivimos allí desde hace mucho, pero nos gustaría volver aquí abajo.

Makar se le queda mirando. Está malhumorado y demasiado cansado como para tomarlo a broma. ¿Un loco? La ciudad no es tan grande como para que Makar conozca a todos los locos que hay en ella.

—Bien —dice Makar—, fíjense de no hacer su casa en terreno ajeno.

—Usted no me cree, no puede creerme —replica el extraño—. Pero como ya dije, esto es preliminar. Si viniésemos todos juntos en pleno día provocaríamos un pánico. Hemos decidido hacerlo gradualmente para que ustedes nos conozcan…

—¿Y qué quiere que haga?

—Medítelo. La luna azul y roja es nuestro hogar. Usted sabe que la luna mayor es una gran roca redonda y que la Tierra donde vive también lo es, ¿no?. Ustedes no han perdido esos conocimientos. Pero hace tanto que no piensan en esas cosas que se han olvidado de las posibilidades.

—¿Por qué no hablan directamente con los ancianos, con la Asamblea? Sería más sencillo. —Makar no le seguiría la corriente, pero no ve otra forma de cerrar la conversación.

El extraño sacude la cabeza.

—Usted es joven y los jóvenes están más dispuestos a aceptar los cambios. Y nos gustaría ayudarlos. Nos sentimos obligados.

—¿Ayudarnos en qué? Estamos bien. Esta ciudad es la última —dice Makar—. Hace un millón de años que resistimos. A veces nos golpea un terremoto o un tsunami. Pero eso es la voluntad del dios. —Mira al mar y se lleva los dedos índices, torcidos y rígidos, a los costados de la nariz, en el gesto ritual—. Salvo que ustedes puedan aquietar a la tierra y el mar.

El extraño no dice nada, pero asiente, abriendo los ojos significativamente. Makar siente miedo. La luna se ha puesto, desapareciendo en un fugaz banco de nubes, y están en sombras, pero la alta figura del extraño brilla aún. La tela de su ropa no es cuero ni la basta fibra vegetal que tejen las mujeres de la ciudad. La nariz es corta y ancha y, aunque en la penumbra es difícil asegurarlo, no parece haber glándulas de sal en sus mejillas.

—Volveremos a vernos —asegura el visitante—. Usted todavía no me cree y piensa que puedo ser un espíritu, una visión. Está cansado y dolorido. —Ante la súbita mirada de curiosidad de Makar, prosigue—: Sí, sé que le duele. Su enfermedad es conocida por nosotros. Los hombres de la Tierra la han padecido desde antes de ser hombres.

—Desde que éramos monos —dice Makar, recordando. El extraño asiente de nuevo, con aprobación.

—Ya ve: no han olvidado lo importante. Tome. —Estira la mano y Makar lo imita, sin pensar; en su palma el extraño deja un objeto redondo y frío, como una flor tallada en piedra—. Esto le servirá para que me crea.

2

Makar sueña. En el sueño le ocurre algo extraordinario, pero en una media luz, como la que precede al amanecer, en una playa con dunas que se confunden y calles desiertas donde corre polvo. Se acuesta en silencio y sueña que despierta, o más bien que están despertándolo, y al instante olvida todos los detalles.

La mano de Tukar, uno de sus hermanos, lo sacude por el brazo. Makar se levanta con dificultad. Por la luz sabe que es bastante tarde. Toma un desayuno ligero bajo la mirada resentida de su madre y después renquea hacia el muelle donde están los botes. Makar es una carga para sus padres. Hay días en que no puede trabajar y otros en que duerme de más porque el dolor no lo ha dejado dormir antes.

Esta mañana, misericordiosamente, no hay dolor en las manos de Makar, que arroja las redes, las recoge y comienza a destripar la pesca con ganas. La enfermedad va y viene y esto no es extraño en absoluto. Hace tiempo que Makar no siente sus dedos tan flexibles. Cuando baja del bote se sorprende, sí, de que las rodillas apenas le molesten. Es, cuanto mucho, como si las estirase después de una larga inmovilidad.

A la vuelta, camino al ahumadero, pasa por cierto rincón de la playa que le recuerda de súbito el sueño de la noche anterior, pero no se detiene.

Makar vuelve a la casa de sus padres cansado y satisfecho al final del día. Con una mano siente y recorre las articulaciones de la otra, maravillándose de su falta de dolor. Ha aprendido a atesorar estos respiros. Su alegría es contagiosa y hasta su padre, habitualmente taciturno, se anima durante la frugal cena y comenta su propio día de trabajo.

Makar se va a dormir temprano, antes incluso que sus hermanos menores, que juegan y ríen en el patio, a la luz vacilante de una lámpara de aceite. Se recuesta placenteramente pero debe levantarse de pronto; algo duro se le clava en las costillas. Rebusca entre las mantas y encuentra la flor de piedra tallada. Suelta una exclamación por lo bajo.

Nadie en la ciudad talla piedras de esta manera, y el material no es como la piedra que se encuentra en las cercanías; es gris, dura, acerada, con grano fino. Makar la golpea con un dedo, la recorre, la deja en el catre. Quizá el sueño sólo haya sido una manera de explicarse la piedra. Quizá el sueño mismo haya sido inventado por él; quizá un sueño común al cual él le agregó esta piedra, como esas historias que los viejos enriquecen en detalles cada vez que las cuentan. Pero la piedra es real. La sostiene en la palma de la mano derecha, que ayer estaba retorcida y caliente y hoy está sana —no meramente sin dolor, intuye, sino sana—, y la piedra le devuelve el recuerdo del momento en que la sostuvo, de la misma manera, al recibirla del extraño. La mente confunde, pero el cuerpo no olvida.

Makar duerme sin sueños, de corrido, y por la mañana lleva la piedra a la casa de Dvoram el tallador, al que deja perplejo. Sigue su camino, despertando sorpresa en unos pocos conocidos al verlo caminar decididamente, sin renguera. Llega a la casa del anciano Gulsep, que está desayunando, y pide ser atendido. Gulsep, de buen humor, lo invita a pasar, y Makar le cuenta sobre el encuentro en la playa.

—Los espíritus pueden engañar a los sentidos —argumenta Makar—, pero no sacar una piedra de la nada, ¿no es verdad?

—No deberías mostrarle esto a nadie más por ahora —dice Gulsep. Después de unos momentos frunce el ceño y estira el brazo. Makar amaga a darle la piedra, pero el anciano sólo quiere tomar su mano. Gulsep sabe de la enfermedad de Makar y le llama la atención no reconocer sus estragos. Makar, incomodado, se retira aliviado en cuanto lo suelta.

Gulsep le ha dicho que tire la piedra. Los espíritus no sacan objetos de la nada, pero confunden el sueño y la vigilia. Quién sabe en qué duermevela maligna Makar recogió esa piedra… El consejo de los ancianos no es vano, pero Makar duda y no se compromete.

Se ha excusado de la pesca del día y tendrá que trabajar de más para compensarlo, pero se siente como nuevo.

3

Makar sabe que no ha soñado. Después de siete días sin dolor la alegría de su curación muta en angustia. El extraño dijo que volvería, pero no lo ha hecho ni en sueños ni en la vigilia. Makar quiere preguntarle quién es y qué quiere. ¿Es la única persona de la ciudad con quien ha hablado, o hay más? Es que uno puede estar loco, pero es difícil que dos, tres o diez compartan la misma locura.

Va a hablar con Filag el sacerdote. Filag quiere convencerlo de que todo ha sido un sueño y que quizá el dios lo ha favorecido, pero se escandaliza cuando Makar le muestra la piedra. Los amuletos y talismanes son obra de demonios; blasfema quien pretende encerrar el poder del dios. Makar pide perdón por su impenitencia y se marcha cabizbajo, aunque en absoluto convencido.

Es imposible ocultar su curación. La nota su hermano mayor, Sviri, un día en que la pesca abunda y Makar tira y recoge entusiastamente las redes; la notan sus padres, sus otros hermanos, los hombres del bote y sus mujeres que los esperan en la orilla. Makar les cuenta cautelosamente la historia a unos pocos: demasiados. En la privacidad del hogar saca la piedra. Su madre le pide que la guarde; su padre la contempla con temor.

Fantásticos rumores marchan sobre la ciudad furtivamente, por caminos bien usados, como una columna de hormigas. Makar se ve asaltado por preguntas de desconocidos. Intenta desmentir los detalles erróneos de la historia pero sólo consigue que se propague con mayor fuerza.

Filag viene a verlo a la casa, pero no lo encuentra allí. A sus padres les dice sombríamente:

—Que se cuide Makar. El dios no tiene favoritos ni habla por boca de fantasmas.

El padre de Makar, furioso, rebusca entre las posesiones de su hijo, pero no encuentra la piedra, que éste lleva siempre encima. La tarea es doblemente inútil: Makar acaba de arrojarla al mar. En la playa, bajando la pesca de la mañana, un par de jóvenes acólitos lo desafiaron sin palabras y escupieron a sus pies, y por primera vez comprende plenamente el peligro en que se encuentra. Es artículo de fe que el dios es tan grande como indiferente, ni cruel ni compasivo, poderoso sin medida; las plegarias que a él se dirigen son de aceptación, no de súplica. Profetas y elegidos no tienen cabida.

Cuando le pregunten a Makar, en los próximos días, él dirá que se ha dado cuenta de su error, que todo ha sido una visión engañosa, que la piedra no fue sino una roca común. Muy pocos la han visto, de todas formas, y ésos por muy corto tiempo, y ninguno de ellos quiere compartir la suerte de Makar.

—Yo también hablé con un extraño —le dice de pronto una mujer en el mercado. Makar no la conoce y ella no dice su nombre—. Me dio esto. —En la mano de la mujer hay una bolita como de finísimo alambre.

—No me molestes —dice Makar, tratando de zafarse.

—Brilla en la oscuridad, cuando te mueves o hablas —dice la mujer—. Como una lámpara, pero sin llama ni calor.

—Basta, mujer, no digas tonterías. —La mujer se despega de él finalmente. Makar intuye que no se trata de una loca.

Alguien lo llama por su nombre desde un puesto de cacharros. Un vendedor asoma tras pilas de cazuelas y una hilera de grandes cántaros.

—Ten cuidado —le advierte, y bajando la voz—: Ésa es de verdad, pero hay otros que no lo son.

—¿Qué dices, hombre?

El vendedor saca de detrás de su mostrador un saquito y lo abre. Dentro hay una piedra cuadrangular, gris como aquélla que Makar arrojó al mar, con una concavidad en el centro de una de sus caras. Las esquinas están grabadas con líneas exquisitamente finas. El hombre la toca con el dedo y le habla, una sola palabra, inaudible. Música y voces salen de la piedra. Makar acerca el oído. El sonido cesa al cabo de seis compases.

Makar se aparta, temeroso, varios pasos. Alguien puede estar observándolo. El vendedor no se atreve a seguirlo.

4

El anciano Gulsep viene a buscar a Makar, que no quiere hablar en su casa, donde lo inquieta la presencia atenta de su madre. Escapan a la playa.

—Hijo, los rumores que comenzaste…

—Yo no los comencé —interrumpe violentamente Makar—. No puedo ponerles fin. Lo he negado todo. He tirado la piedra…

—¡Ah, la piedra! ¿Entonces no tienes prueba alguna?

—He quedado como un tonto, anciano, y me siguen los locos. Hace tres días, sin más…

—No son locos, hijo —dice Gulsep, y Makar se detiene. El anciano le tiende una mano, toma la suya, vuelve la palma hacia arriba y hacia abajo. Le toma la otra mano y Makar siente que un objeto ligero cae en el hueco. Es un círculo del vidrio más transparente que ha visto en su vida, rodeado de una finísima línea de metal gris. Lo lleva ante su ojo derecho y se queda sin aliento—. Me lo trajo una persona que no nombraré —continúa el anciano—. Dos extraños personajes se lo dieron. Dijeron que venían de la luna azul y roja, y que planeaban volver.

—¿Dos?

—Ayer un hombre que trabaja el campo contó a sus compañeros que tres figuras se le habían aparecido al atardecer, cuando volvía solo a casa, con este mismo mensaje. No dijo nada de ningún objeto maravilloso, y entiendo que estaba un poco ebrio, de ahí que se le soltase la lengua. Pero dos de aquellos compañeros me contaron a mí, por separado, lo que habían escuchado.

—Es verdad entonces.

Gulsep se encogió de hombros.

—No sé si todo es verdad. Pero imagino que si preguntásemos a cada persona de la ciudad, no serían pocos los que dirían que han sido visitados.

—¿Son los demonios capaces de engañar a una ciudad entera? Yo mismo ya no estoy seguro de si debo creer en lo que vi.

—Mira tus manos, Makar. —No hace falta, por supuesto, que lo haga—. Mira las mías ahora. ¿Ves? Observé tus manos porque reconozco tu enfermedad, que hace años veo acercarse. Quería ver si no mentías. —Makar recorre las manos del viejo, manchadas, ajadas, pero flexibles, y lo interroga con la mirada—. El día que pusiste en mis manos esa piedra, más tarde, el dolor cesó. Por la mañana siguiente había desaparecido el dolor en mis caderas. A los viejos nos duele algo, alguna parte del cuerpo, Makar, un día sí y otro no. Pero han pasado dos meses y ya no recuerdo cómo era el dolor.

—Él dijo que querían ayudarnos…

—Una luz que brilla sin arder. Un cristal que ve lo que los ojos no pueden. Una piedra que canta cuando la acariciamos. ¡Una piedra que cura!

Makar sacude la cabeza. No ha vuelto a ver al extraño y ha arrojado al mar su única evidencia. Pero Gulsep es optimista. Los extraños sabrán cuál es el mejor momento.

5

Gulsep reúne a una docena de contactados, la mayoría hombres y mujeres jóvenes. Todos menos dos han recibido algún “regalo”. La hija de un herrero asegura conocer a dos personas más que han sido visitadas; un sobrino nieto del anciano Hafri afirma haber espiado una conversación de Hafri con otro contactado más.

La reunión se repite varias veces, con algunas ausencias y un par de incorporaciones; los contactados discuten sobre el aspecto de los visitantes, sus intenciones, el futuro. El estancamiento secular de la ciudad ha hecho de este último tema casi un tabú.

El rumor de que misteriosos espíritus han comprado la amistad de ciertos ciudadanos con talismanes es bastante inquietante, pero en los días que siguen empieza a circular uno mucho peor, y Gulsep se ve movido a pedirles a los contactados que se dispersen.

Pangtu, una de las hijas de Kaunas, ofrece su patio para encuentros posteriores. La familia de Kaunas se dedica a la momificación de los muertos y la gente los rehúye, por lo cual no hay que temer visitas inoportunas. Kaunas, sentado en cuclillas, escucha a los contactados en silencio y luego dice:

—En mis años me he acostumbrado a esperar cambios. Esto debe sonarles raro de boca de uno cuya familia ha hecho la misma ardua tarea durante generaciones, pero hay cambios mejores y peores. Nadie en la ciudad sabe preservar mejor a los muertos, y si yo dejara de hacerlo, los muertos no serían honrados como es debido. —Los demás callan, sin entender, pero Kaunas continúa—: Ahora bien, hace diez días me trajeron el cuerpo de un niño. Su cara, sus miembros, eran perfectos, pero su corazón falló y murió mientras jugaba. Estos extraños que quieren venir a vivir con nosotros, ¿no tienen acaso cura para el corazón de un niño?

—No lo sabemos, padre —dice Pangtu.

—Pero es probable que sea así.

—Yo lo creo así —dice Makar, y ve varias cabezas que asienten.

—Toda vida y toda muerte son queridas por el dios —dice otro de los hombres.

—Pero mira —dice Kaunas—, no estoy pidiendo que la muerte de ese niño sea anulada. Sin embargo, si tu hijo está enfermo, ¿no buscas que sane? Y si el médico promete venir, pero no lo hace, ¿no vas a buscarlo?

—Si los extraños hubiesen venido a ese niño, quizá lo habrían curado —dice Pangtu.

—Si hubiésemos llamado a los extraños —dice Kaunas—, si no hubiésemos temido encontrarnos, quizá habrían venido sin ocultarse y habrían curado a ese niño.

—Pero ¿cómo llamarlos? —dice la mujer que Makar conoció en el mercado, acunando en su mano la esfera de luz—. Yo lo he intentado. He hablado con su regalo. Le he rogado (que el dios me perdone)…

—No funcionará así —asegura Makar—. Todos los hemos oído. Vendrán cuando estemos preparados. Nos vigilan. Ellos sabrán cuándo.

—Eres demasiado optimista —dice la mujer.

Discuten un largo rato. La mujer del mercado se impacienta y propone que marchen todos juntos al patio de la Asamblea, que se reúne dentro de tres días, para que todo salga a la luz. Cerca de la mitad de los contactados teme; del resto no pocos dudan. El sol se está poniendo y la reunión debe terminar si quieren pasar inadvertidos; se marchan de a uno.

6

Makar sueña un terrible sueño, donde reina la confusión y hay sudor, arena hirviente, un regusto a sangre en su boca, un sordo dolor en su cabeza. En un rincón del sueño, justo donde sus ojos no alcanzan a ver, revolotea una forma fantasmal, brillante, que lo observa con indiferencia mientras juguetea con una piedra.

Despierta. Un tumulto lo rodea y el sueño es real, o casi, pero la figura que lo observa es la de un flaco guardia de la Asamblea, y la piedra es un hacha ceremonial en cuya cara plana hay una mancha de sangre, su sangre, naturalmente, misma que baja por su mejilla izquierda y se mete entre sus dientes, mezclándose con la arena. No puede levantarse, pero ve un bulto de ropas en el polvo y otras dos personas, un hombre que grita y una mujer que lanza terribles insultos, enfurecida, mientras sendos guardias los sujetan de un brazo y los empujan hacia el suelo.

Un hombre que reconoce del grupo está parado a varios metros, junto a Filag, entre varios ancianos de la Asamblea. Algunos de éstos contemplan la escena con el ceño fruncido o tratan de desviar la mirada, pero el hombre, un tal Teferok, sonríe levemente. Teferok fue uno de los últimos en unirse al grupo. “Debí imaginarlo”, piensa Makar, aunque en verdad nunca ha tenido instinto para la política.

Recuerda un corto discurso de Filag ante el grupo, reunido y ya cercado, menos dirigido a ellos que a la multitud atraída por el disturbio; recuerda el infructuoso intento de explicar lo ocurrido, la fallida intercesión de Gulsep, las acusaciones en voz alta y falsa, el espectáculo montado. Aún está desconcertado; si fuese un poco más astuto o cínico sabría que el poder reclama ser exhibido, y que la forma más efectiva de hacerlo es como aliado de la divinidad inmutable y como enemigo de herejes, blasfemos y heterodoxos.

Hay movimiento entre los guardias. Filag está hablando otra vez; entre los latidos que Makar siente retumbar en su cráneo alcanza a comprender que se ha pronunciado un veredicto sumario y que la sentencia es el desierto. Los condenados se ponen (o son puestos) de pie; alguien levanta en vilo a Makar y la herida de su cabeza florece de nuevo. El anciano Gulsep está a su lado y le aprieta un trozo de túnica desgarrada contra la sien sangrante.

Makar recupera fuerzas y mira a su alrededor; en el centro del patio sólo quedan él mismo, Gulsep, Pangtu, la mujer del mercado y Dvoram, el tallador. El resto del grupo se ha retirado a un lugar un poco a la izquierda y detrás de los ancianos, el lugar de los arrepentidos. Encorvados y sucios, parece que no supieran cómo moverse, cómo desaparecer en la multitud.

Durante un instante, antes de que Filag pronuncie la palabra final, se hace un silencio ominoso, que rompe un trueno lejano. La multitud levanta la cabeza, pero en el cielo no hay más que una nube blanca y deshilachada. Un destello de luz, como el aletear de una gaviota asustada, se enciende en el cielo del norte, y varios latidos del corazón más tarde un segundo trueno retumba, haciendo vibrar el aire y la arena. La gente comienza a murmurar y arrastrar los pies, pero los guardias se ponen firmes.

Un punto de luz viene bajando. El punto se transforma en una silueta oval y luego en una lágrima, una semilla de metal gris. La incomprensión absoluta bloquea el temor: no hay en el mundo ninguna estructura conmensurable a esto.

La semilla emite unos chorros de aire caliente y se posa. Makar está a unos diez pasos de ella, y unos diez pasos de largo es lo que mide, más o menos, esto que de pronto se parece (sí, eso es) a un bote, a una barca cerrada. Se abre una boca en el metal y de la boca sale una lengua, que baja hasta tocar el suelo. Los que han venido en la barca aérea bajan con paso tranquilo y seguro, sin mirar dónde ponen los pies.

Son cinco en total; Makar no reconoce a quien lo contactó, pero aquello fue en la penumbra y muy rápido. Como entonces le llaman la atención sus narices chatas y sus mejillas, donde no hay rastro de las glándulas con que los hombres de la tierra eliminan la sal. (Makar no puede saber que éste es el aspecto primitivo de la especie humana.) Uno lleva una discreta barba y otro un peinado alto y elaborado, como los que usan las mujeres ricas de la ciudad, pero fuera de aquellos rasgos accesorios nadie podría decir cuál es su sexo o su edad. Al sol sus ropas parecen hechas de seda o de finísimo cuero, con hileras de pequeños botones, algunas piedras finas, unos pocos e intrigantes signos bordados. La ciudad no ha tenido un rey en quince siglos; si alguno quisiese reclamar ese título ahora, la sencilla majestad de estos visitantes podría bastarles, para comenzar.

Makar se sienta o más bien se deja caer en el suelo; los guardias no se atreven a moverse. El silencio comienza a pesar en el aire. Un rumor nace y crece y no es sino hasta que parece a punto de estallar en pánico que uno de los visitantes comienza a hablar.

7

—Ciudadanos —dice la voz. Es un contralto firme pero sin dureza, amplificado apenas, que penetra entre los cuerpos amontonados con una claridad que parece preternatural a gentes ignorantes de tales artificios. Nadie se mueve—. Lamentamos llegar sin ser invitados. Muchos de ustedes saben o han oído de nuestra presencia furtiva. Pensábamos tomarnos más tiempo, pero temo que nos hemos visto obligados a adelantar nuestros planes para evitar que se cometa una injusticia cuya culpa pesaría sobre nosotros.

Los guardias de la Asamblea giran la cabeza a un lado y a otro, evaluando los rostros tensos con inquietud. Los ancianos y sacerdotes se remueven, se codean, se toman de las túnicas. Sólo los condenados permanecen impasibles.

—Dense a conocer —dice Filag. Otro de los sacerdotes le susurra al oído—. Sus nombres, los nombres verdaderos.

La multitud retiene la respiración. Todos comprenden este juego. El dominio de los espíritus se obtiene por sus nombres, y ni el más poderoso de ellos puede mentir si se le pregunta directamente. Makar tiene la fuerza suficiente para bufar de desprecio. ¿Cuándo han venido los demonios en medio del día, frente a una multitud?

Pero los extraños no comprenden el juego.

—Nos presentaremos oportunamente —dice el visitante de barba—. Por ahora sólo buscamos aclarar la confusión. Estas personas han sido visitadas por nosotros. No han mentido ni cometido crimen alguno. Si ocultaron lo ocurrido no fue más que por temor a ser considerados locos. En nuestra prudencia logramos un resultado opuesto al que deseábamos…

—¡Los nombres, demonio! ¡Tu nombre o te conmino a que te marches! —grita Filag. Algunos de los sacerdotes se amontonan detrás de él, y los guardias aprietan las empuñaduras de sus lanzas cortas.

—Estas personas han perturbado la paz de la ciudad y renegado de nuestro dios —dice el sacerdote más cercano a Filag, echando miradas desafiantes a varias personas entre la multitud—. Si no son ustedes enemigos del dios y de esta ciudad, se marcharán ahora y dejarán que los expulsemos, como la Asamblea ha decidido.

Los extraños callan; nadie sospecha la rápida conversación que va y viene entre ellos. Después de pocos momentos la voz de contralto dice:

—Mi nombre es Te’abara, y éste —señala al extraño de barba— es Fohats. Es razonable y prudente que desees saberlos… y recordarlos, Filag. —La multitud estalla brevemente en gritos sofocados.

—Han maltratado a estas personas —dice Fohats—. Entendemos que el castigo que les espera es el exilio. ¿Es necesario lastimarlos más?

—Los queremos fuera y lejos de aquí —dice Filag—. Al igual que a ustedes.

—Así sea —dice Te’abara—. Entiendan que desde el momento en que trajimos un cambio a las vidas de estas personas ellas pasaron a ser nuestra responsabilidad. —Parece que fuera a decir algo más, pero en el tremendo silencio que se produce (con ayuda de cierta imperceptible tecnología) no queda duda alguna de que los visitantes han dictado nuevas reglas y no tolerarán que sean desobedecidas.

Transcurre un momento más de indefinición y luego, para sorpresa de todos, Te’abara se adelanta, va hasta donde los condenados siguen parados al sol, se inclina ante ellos y les dice unas palabras. Los guardias, envarados, miran a Filag, y éste los pone en movimiento con un gesto. Los cinco desterrados comienzan a caminar, en un cerco móvil de lanzas, hacia la calle principal. Te’abara pasea la mirada por la multitud y se pone a la retaguardia de la procesión. Mira hacia atrás y los otros cuatro asienten, suben por la lengua de metal al interior de su nave aérea y desaparecen tras la puerta que se cierra. Con un estampido sordo la nave se eleva recta hacia el cielo.

Te’abara acompaña a los condenados hasta la salida norte de la ciudad. En otras ocasiones habría aquí una turba de ciudadanos preparados para despedir a los infelices con pedradas e insultos, pero el visitante abre un camino de respetuoso temor ante sí.

—No volveremos a vernos —dice a Filag—, aunque imagino que oirás hablar de nosotros.

—Que seguirás buscando engañar a los crédulos con tus regalos, quieres decir —bufa el anciano sacerdote.

Te’abara parpadea, brevemente sorprendida, porque aunque conoce a los humanos, no deja de resultarle chocante su inquebrantable testarudez. Después asiente y mira al cielo. La barca de metal está sobre ellos en un parpadeo.

8

El bote se zarandea, bajando y subiendo las últimas crestas espumosas de la corriente que lo ha llevado, con su asustada tripulación de media docena, hasta aquella costa legendaria. Da una idea del sentido de aventura de los ciudadanos el que un lugar a dos días y medio de navegación de sus propias playas sea materia de leyenda.

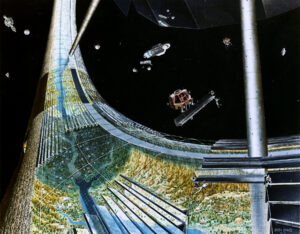

Los bardos hablan de una ciudad muerta, una de las últimas antes de la última, desde la cual los espíritus de la humanidad se despidieron de la Tierra antes de la gran diáspora que los llevó a los cielos. Pero la ciudad que ven los recién llegados no está muerta y nunca lo ha estado; antiguas máquinas, sirvientes de los hombres, la han mantenido limpia, vigilada, lista para un retorno que en verdad nadie esperaba. Por otra parte, si el bote hubiese venido aquí diez años antes, la superficial impresión de abandono y ruina de aquellas inmensas columnas metálicas, de aquellos pabellones de piedra, de esas desnudas antenas, les habría sugerido a los visitantes la muerte que sus leyendas contaban.

Habrá que inventar nuevas leyendas, piensa Sviri, boquiabierto, antes de saltar a la arena empapada para asegurar el bote, ayudado por los otros cinco hombres. El arte de la navegación en mar abierto se perdió en la Tierra hace centenares de siglos y el bote, construido a base de prueba y error sobre modelos mucho más pequeños y frágiles, es demasiado pesado. Si no hubiese sido por las indicaciones de los hombres del cielo nadie en la ciudad se habría atrevido a aventurarse hasta aquí.

Makar recibe a su hermano mayor con los brazos abiertos, y Sviri siente su desconfianza evaporarse enseguida. En este lugar de fábula encontrar un rostro familiar resulta alarmante por mero contraste. Y Sviri sabe, como todos los demás, que los otros, los que han vuelto a encender las luces y a habitar los portentosos edificios, no son del todo humanos: sus máquinas los han cambiado. ¿Quién sabe si no han hecho lo mismo con sus huéspedes?

Pero Makar parece totalmente igual a sí mismo. Lleva, sí, una extraña vestimenta, y también una apostura diferente, un brillo sutil en sus ojos. A Sviri le recuerda, incongruentemente, el aspecto de los árboles de la ciudad después de la última lluvia, en una época lejana en que ambos hermanos eran todavía niños. Ha de ser por los colores, piensa: porque en esta ciudad nueva los ocres, negros terrosos, amarillos apagados y rojos profundos de la ciudad vieja han sido reemplazados por un arcoiris de tonos saturados, por plata y oro, por azules eléctricos, por el verde de árboles frutales, por carmines relucientes y púrpuras pulidos, por focos del color del sol poniente.

No sólo nuevas leyendas, piensa Sviri, sino también nombres nuevos harán falta pronto, porque ya no puede pensar en la ciudad que ha dejado atrás como simplemente “la ciudad”. Y mal puede llamárseles “hombres del cielo” a éstos que han decidido, precisamente, abandonar su lejana luna para bajar a la Tierra. En sus cartas, llevadas subrepticiamente por pequeñas aves mecánicas, Makar le ha explicado que esta gente se llama a sí misma los Rezagados; mientras los padres de la humanidad volaron a las estrellas hace diez mil siglos, ellos se han quedado atrás voluntariamente para… ¿quién puede saberlo? Quizá este eventual retorno al hogar fue el destino marcado desde el comienzo.

Ahora algunos de los Rezagados bajan desde sus edificios a la playa. Sviri ha olvidado sus rostros. Makar se los presenta.

El grupo comienza a caminar calle arriba hacia el lugar donde los huéspedes descansarán de su viaje, antes de comenzar su misión como emisarios y embajadores. Así la ciudad vieja, tardíamente, acepta a la nueva, aunque a la distancia.

No hay discursos ni fórmulas de bienvenida. Los Rezagados dejan que los recién llegados asimilen lo que les rodea, acompañando sus ojos con los propios. Ellos también parecen un poco diferentes. No hay aura alguna de majestad en su torno; es como si hubiesen echado raíces aquí y se confundiesen con la arena y las piedras. ¿Será posible tal cambio?

El viento que viene desde el mar se aquieta entre los altos y brillantes edificios, y en aquel silencio Sviri escucha, no muy lejos, los alegres gritos de niños que juegan.

Fin

Esta historia me deja la sensación de que todavía queda mucho por contar, muchas gracias por compartirla con nosotros Pablo.

Y nuestros lectores no olviden que si desean que gane esta historia el Desafío de este mes, pueden votar por ella con el botón compartir de facebook.